М.デレゲルジャブ氏:ネガティブな情報を避け、ポジティブな人々をフォローすることで、心の健康を守ることができる

インタビュー

(ウランバートル市、2025年10月16日、国営モンツァメ通信社)DataReportalが発表した2025年の調査によると、モンゴルではおよそ260万人がソーシャルメディアを利用しており、これは全人口の約74.4%にあたるという。数字の上からも、ソーシャルメディアがいかに人々の日常生活に深く浸透しているかがうかがえる。

情報収集や交流、自己表現の手段として欠かせない存在となった一方で、ソーシャルメディアの過度な利用が心の健康に影響を及ぼすケースも少なくない。

こうした現状を踏まえ、今回はモンゴル国立大学心理学科長であり、博士・教授のムンフナサン・デレゲルジャブ氏に、ソーシャルメディア利用とメンタルヘルスの関係について話を伺った。

ーーソーシャルメディアや情報の流れは、私たちや社会の心理にどのような影響を与えているのでしょうか。

現在、マスメディアは社会心理に大きな影響を及ぼす主要な手段となっている。モンゴルで以前はテレビがその中心的存在であったが、今はソーシャルメディアがその役割を担うようになった。FacebookやInstagram、などのSNSは、時間や場所を問わず、短時間で情報を見たり共有したりできるため、テレビやラジオ、新聞といった従来型メディアよりもはるかに強い訴求力を持っている。

現代において、ソーシャルメディアが社会全体の心理に影響を与え、時には“世論”そのものを左右するほどの力を持つと言っても過言ではない。

ーー近年、「情報過多疲労症」という言葉が聞かれるようになった。情報社会に生きる私たちは、どのように心の健康を守るべきなのでしょうか。

現代の人々は、自ら望まなくても絶えず情報の波にさらされている。興味のない内容であっても、次々と流れてくるニュースや投稿を目にし、つい読んでしまう。脳は視覚や聴覚を通じて入ってくるあらゆる情報を処理しようとするが、その量が膨大なため、知らず知らずのうちに疲弊してしまう。

さらに、SNS上のインフルエンサーの発信や広告は、無意識のうちに私たちの思考や選択に影響を与える。自分の意思とは関係なく多様な情報を受け入れ続けることは、ストレスや不安、精神的な疲労の原因になりかねない。

こうした状況の中で心を守るには、“情報との距離の取り方”を意識することが重要である。情報に触れる時間をあらかじめ区切り、本当に必要な情報だけを選んで取り入れる――こうした習慣が、心の健康を保つ第一歩になるでしょう。

ーーネガティブなニュースや情報に触れたとき、個人としてどのように向き合い、どんな行動を取るべきなのでしょうか。

これは非常に難しい課題である。私たちは見たくないと思っていても、有料広告や“トロール”と呼ばれる偽アカウントなどが拡散する情報を、避けることなく目にしてしまう。こうした膨大な情報を、個人が選別もフィルターもかけずに受け入れてしまうこと自体が、問題の根本にあると言えるでしょう。そのため、まず必要なのは“デジタル・リテラシー”を身につけることである。

たとえば、新しい製品を使うときに「どう使うのか」と取扱説明書を読むように、テクノロジー時代を生きる私たちも、“デジタル社会の中でどう行動すべきか”という基本を理解する必要がある。

また、自分のSNSアカウントに投稿する内容については、「自分の発言は世界中の人に見られている」という意識を持つことが大切である。たとえ個人のページであっても、その言葉一つひとつが誰かを傷つけたり、誤解を生んだりする可能性がある。だからこそ、投稿する前に一度立ち止まり、冷静に見直す習慣を持ってほしいと思う。

さらに、SNS上で“積極的に発信しない”という選択肢もある。なぜ、コメント欄で怒りや不満をぶつける必要があるのでしょうか。もしSNS上での罵倒や感情的な書き込みによって社会問題が解決するのなら、それも意味があるかもしれない。しかし現実には、社会は政策や制度、実務的なプロセスを通して着実に動いている。だからこそ、私たち一人ひとりがデジタル空間における自分の立ち振る舞いを見つめ直し、冷静で成熟したオンライン行動を学ぶことが求められているのである。

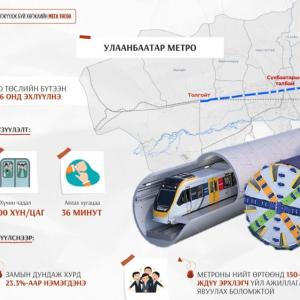

Ulaanbaatar

Ulaanbaatar