岡田和行氏:母語力こそ、文学翻訳の質を決める

社会

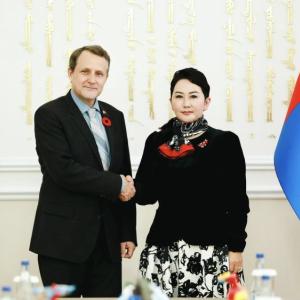

モンゴルの偉大なダシドルジ・ナツァグドルジ作家の誕生日である11月17日に、岡田和行東京外国語大学名誉教授兼モンゴル文学研究者が『アルタン・ハラーツァイ』モンゴル文学研究・分析書によりナツァグドルジ記念賞を受賞した。その翌日、岡田氏はモンゴル国立大学で学生や研究者を対象に、モンゴル現代文学をテーマとした講演会を行い、インタビューに応じた。

ーーナツァグドルジ記念賞の受賞、誠におめでとうございます。以前、「もしモンゴルに来ていなかったら、日本でサラリーマンになっていた」とお話しをされましたが、長年モンゴルで過ごされた経験は、先生の人生や研究にどのような影響を与えましたか。

モンゴルに来る前は、正直なところ、モンゴルを専門に研究しようという意識はあまりありませんでした。留学は2年間でしたが、最初は生活が大変で、早く帰りたいと思うこともありました。しかし、学生寮でモンゴル人学生と同室になり、授業を受けるうちに次第に興味が湧いてきました。食事や寒さで生活は楽ではありませんでしたが、現地の人々と関係が深まるにつれ、様々なことに関心が生まれました。あの留学経験が、現在の研究者としての道、そしてモンゴル現代文学を専門にする選択に大きな影響を与えました。

ーーモンゴル文学や思想をご研究されている外国人研究者として、日本と比べた場合、モンゴル文化のどの点が特に際立っており、またどの点に共通性を感じられますか。

文学作品、特に小説を読むと、日本とは大きく異なる点が多々あります。例えば生活様式は大きく異なりますし、現在のウランバートルの都市生活には東京と変わらない部分もありますが、地方の遊牧民の暮らしを描いた作品には、細やかな描写が多く登場します。そのため、理解が難しい場面もあります。

しかし、人を愛する、憎むといった人間の基本的な感情が共通しており、その普遍的な部分が非常に理解しやすいのです。環境や風俗が違っても、人間の内面は共有できます。

文学というよりも、日常生活で戸惑ったことの方が多かったですね。例えばモンゴルでは、後ろから足を踏まれたときに、なぜか握手をする習慣があります。最初はまったく意味が分かりませんでした。こうした日常の文化的差異には驚かされることが多かったです。

インタビューの続きは「モンゴル通信」新聞でご覧ください。

Ulaanbaatar

Ulaanbaatar